【研究背景】

化石能源的不断消耗和环境污染的日益严重迫使我们加快新旧动能转换,大力发展清洁可再生能源。我国幅员辽阔,富含风能、太阳能、潮汐能等可再生能源。但是这些可再生能源在时空上分布不均匀,具有波动性,无法直接并入电网使用。研发安全高效的大规模储能技术迫在眉睫。水系锌离子电池因其本征安全性和价格低廉等优势备受关注。然而,在充放电过程中,锌负极表面不均匀的锌沉积导致锌枝晶的疯狂生长,引起电池短路。此外,水系电解液在锌表面引发的腐蚀和析氢反应也严重地制约了水系锌离子电池的电化学性能。针对以上问题,青岛科技大学刘杰副教授团队通过电解液的设计与优化,有效地稳定了锌负极/电解液界面,提升了水系锌离子电池的可逆性和稳定性。前期,三聚磷酸钾无机低聚物被研发为三功能的电解液添加剂,不仅在锌负极表面自发形成了一层离子传导和机械强健的SEI层,而且调控了锌离子的沉积行为,有效地提升了锌负极的循环稳定性,相关结果以“Tuning the Electrode/Electrolyte Interface Enabled by a Trifunctional Inorganic Oligomer Electrolyte Additive for Highly Stable and High-Rate Zn Anodes”为题发表在国际知名杂志Small Methods上(影响因子:12.4)。尽管如此,微量的电解液添加剂在长期循环过程中往往面临着消耗殆尽的问题。此外,微量的电解液添加剂仅能在局部范围内调控电解液中的氢键网络和锌离子配位结构。这导致实际工况下(贫电解液、低温、大容量等)水系锌离子电池的电化学性能快速衰退。近日,青岛科技大学刘杰副教授团队将海藻糖开发为多功能共溶质以大规模调控水系电解液中的氢键网络结构和锌离子配位结构,借助分子动力学模拟、DFT理论计算、电化学测量方法等研究了海藻糖多功能共溶质的作用机制。其成果以题“Massively Reconstructing Hydrogen Bonding Network and Coordination Structure Enabled by a Natural Multifunctional Co-Solvent for Practical Aqueous Zn-Ion Batteries”在国际知名期刊Advanced Science上(影响因子:15.1)发表。本文第一作者为2021级硕士研究生于源泽,通讯作者为刘杰副教授。

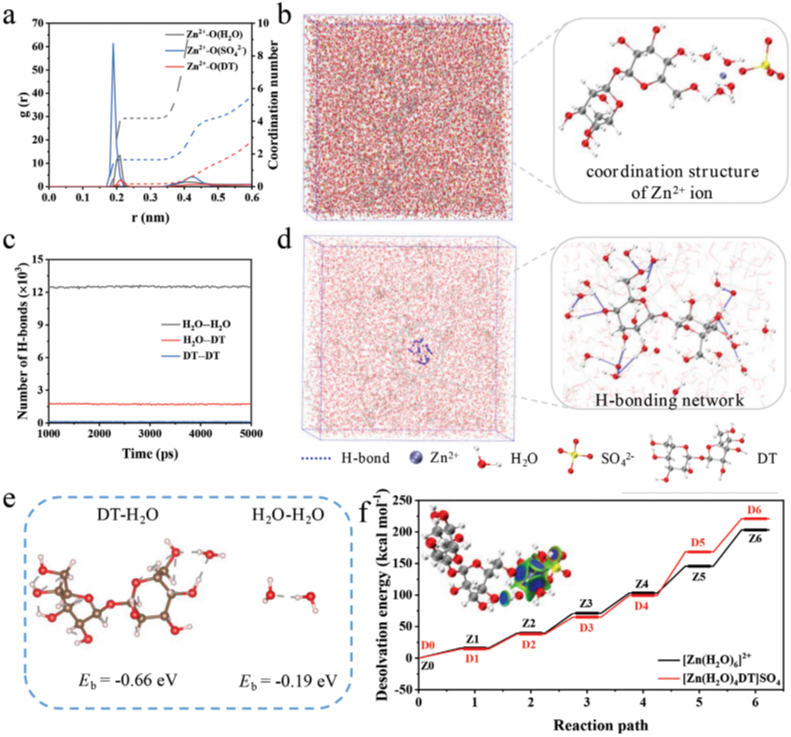

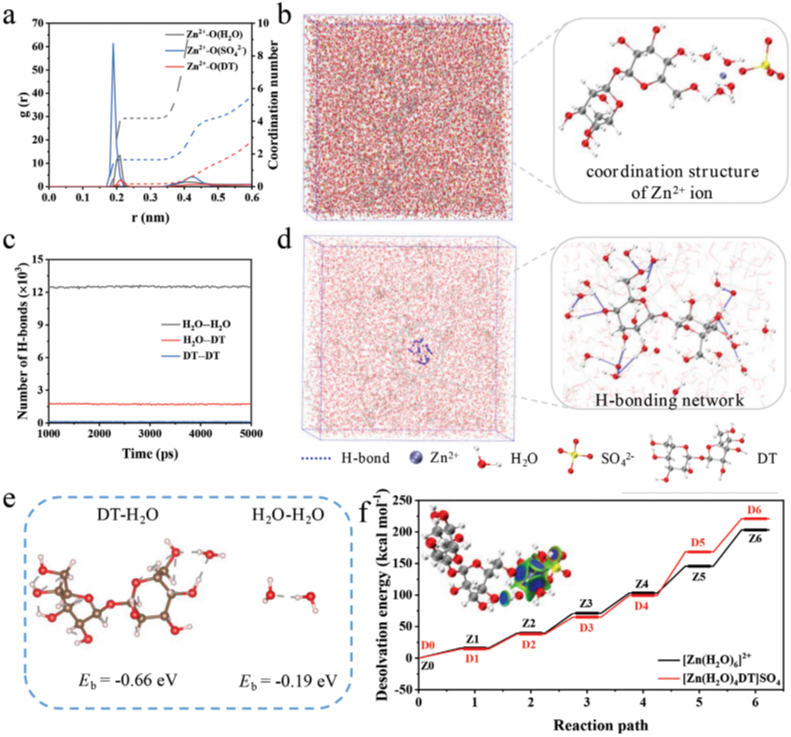

对DT30进行了MD模拟和DFT计算,从理论上研究了DT与Zn2+离子和H2O分子之间的相互作用。MD模拟表明,H2O与DT分子之间存在大量氢键,同时DT分子取代并减少了分布在Zn2+离子周围的H2O分子形成了新的配位结构(图1a-d)。DFT计算显示,DT与H2O分子之间结合能明显高于H2O分子之间的结合能(图1e),这进一步证明了H2O与DT分子之间的强氢键作用。此外,DT和Zn2+离子之间的强相互作用增加了Zn2+离子的去溶剂化能垒(图1f),这对调控锌沉积行为和减小锌的成核尺寸具有重要作用。

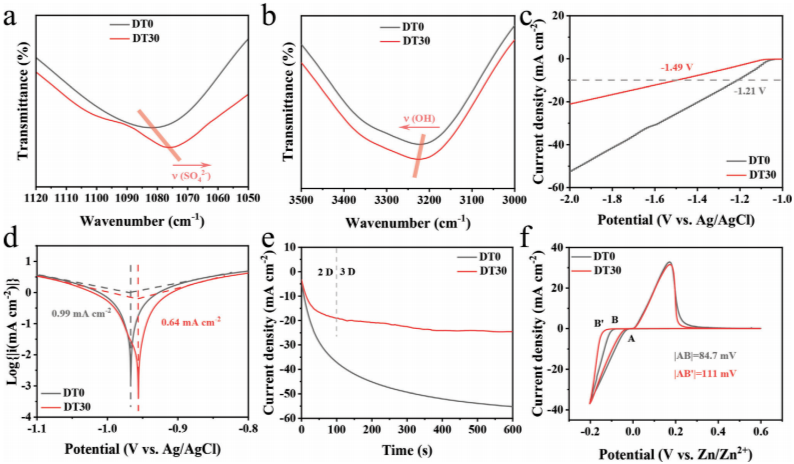

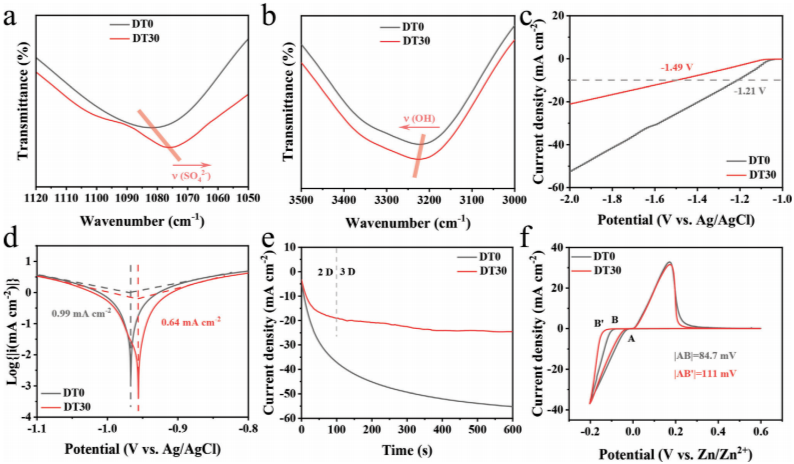

图1 DT共溶质调控Zn2+离子配位结构及氢键网络的作用机制。利用FTIR光谱和系列电化学测量方法研究了DT的作用机理。如图2a,b的FTIR光谱表明,DT的加入使更多的SO42-离子进入Zn2+离子的溶解壳结构中,同时导致了H2O分子间氢键数量的减少。LSV曲线表明,DT的加入增加了HER的电位(图2c)。Tafel曲线表明,DT的存在提高了腐蚀电位并降低了腐蚀电流密度(图2d)。CA曲线和CV曲线表明,DT的加入促进了锌的均匀沉积(图2e,f)。

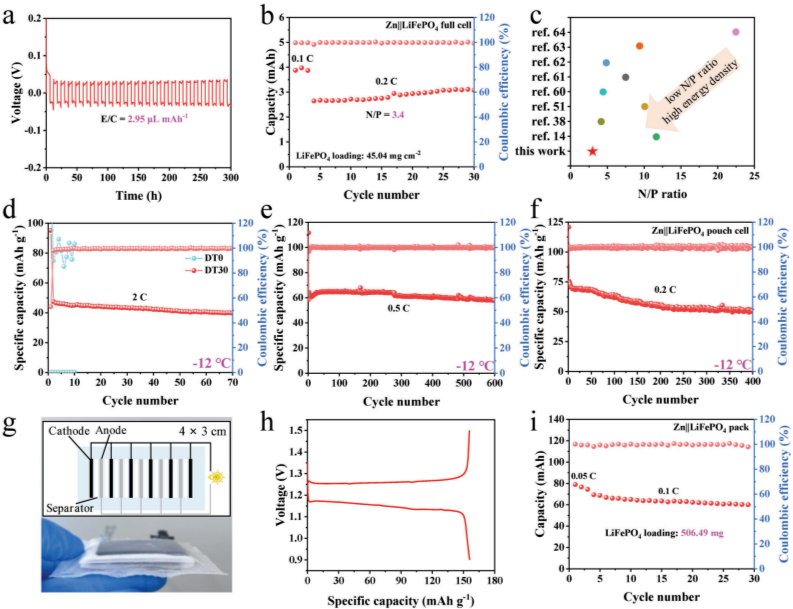

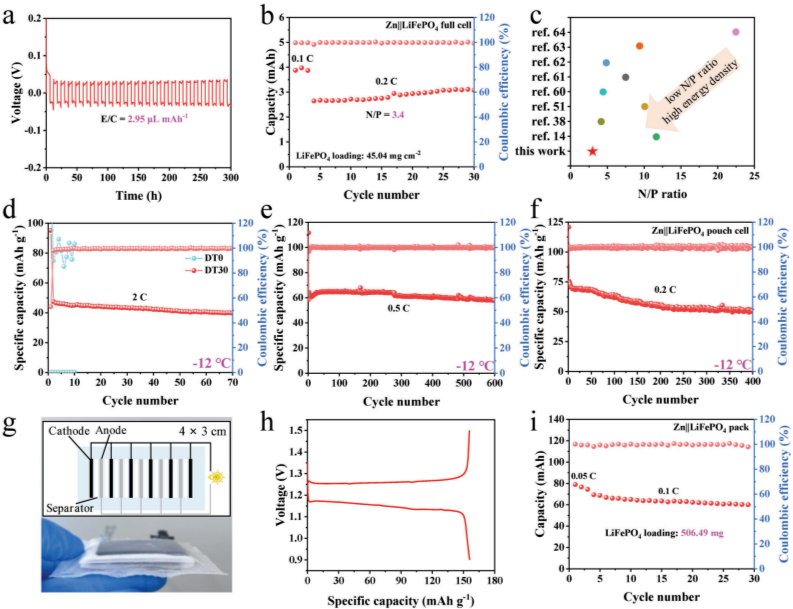

研究了DT在实际工况(贫电解液、低N/P比、低温)下的应用。在极低的E/C比(2.95 μL mAh-1)时,使用DT30的Zn||Zn对称电池可以稳定运行超过300 h(图3a)。如图3b所示,在极低的N/P比(3.4)时,Zn||LiFePO4全电池表现出3.88 mAh的高初始容量,并且在30次循环后保持在3.08 mAh,CE为99.3 %。此外,使用DT30的Zn||LiFePO4全电池在-12 ℃下实现了超过600次循环的超长循环寿命(图3e),容量保持率为90 %(以第2圈容量为基准)。最终,如图3g-i所示,我们构建了由六层LiFePO4正极(其中4层为双面正极)和五层锌负极组成的Zn||LiFePO4电池包。该电池包的LiFePO4负载量高达506.49 mg,提供了高达79.01 mAh的初始容量。

图3 实际工况下(贫电解液:2.95 μL mAh-1,低N/P比:3.4,低温:-12 ℃)AZIBs的电化学性能。

刘杰,青岛科技大学化工学院副教授,山东省高等学校青年创新团队“低碳能源催化创新团队”带头人,青岛科技大学崂山学者,潍坊市化学电源隔膜绿色加工重点实验室学术委员会副主任,博士毕业于厦门大学,师从孙世刚院士,先后在浙江大学林展/梁成都教授课题组和韩国汉阳大学Yang-Kook Sun教授课题组从事博士后研究。长期从事锂离子电池、锂硫电池、水系锌离子电池等二次电池体系关键材料的研发工作,主要研究方向包括:(1) 高比容量电极用粘结剂的分子设计与功能调控,(2) 锂硫电池隔膜表面修饰与功能化,(3) 水系锌离子电池锌负极保护。在Energy & Environmental Science、Advanced Functional Materials、Nano Energy、Advanced Science等国内、国际著名杂志发表论文60余篇,主持国家级项目1项、省部级项目2项、厦门大学国家重点实验室开放课题1项。

发布时间:2024/5/10 11:56:14

发布时间:2024/5/10 11:56:14

点击:

点击: